「プチ・パリ」ボルドーは観光地の優等生

2020年3月、フランスは新型コロナ対策としてロックダウンに突入。私と夫が休暇でボルドーに来ていたときだった。

観光ができたのは滞在最初の2日間だけで、あと数日は泊まっていたアパートで Netflix の映画三昧。いつかまたボルドー Bordeaux に戻ってきちんと観光がしたいとずっと思っていた。

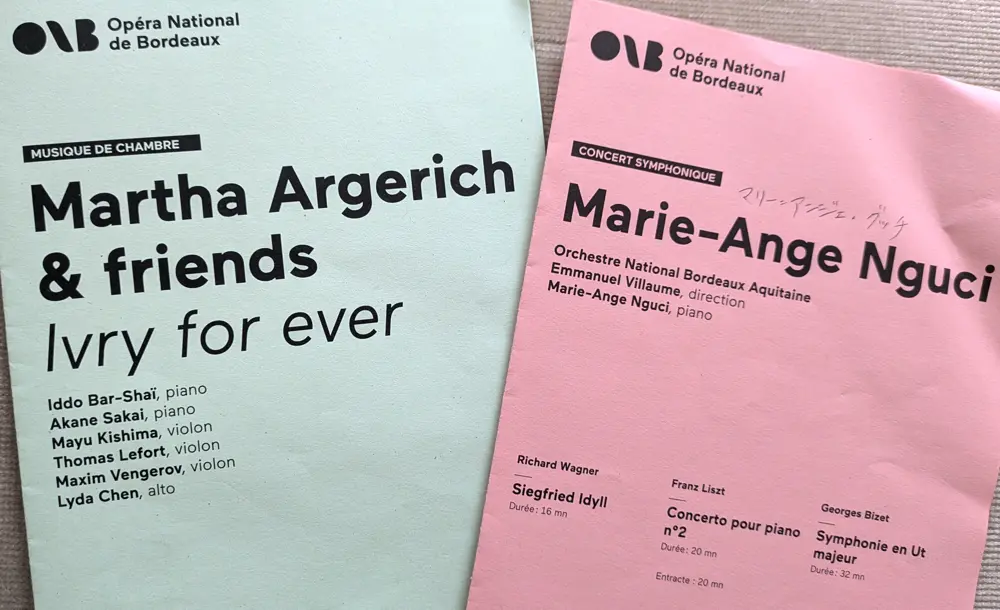

そして5年後の今年、復活祭の週にあるマルタ・アルゲリッチ Martha Argerich(世界的に有名なピアニスト)のコンサートに行くという名目で、ボルドーを再訪できた。

5年前はロックダウンといえども普通にスーパーやケーキ屋は開いていたので、ボルドー名物のお菓子カヌレを毎日のように食べた。中はもちもち、外側は香ばしくて小腹を満たすのにぴったり。

サン=カトリーヌ通り Rue Sainte-Catherine はヨーロッパで一番長い(1キロちょっと!)歩行者天国の通り。カヌレのテイクアウトの店もたくさんあって、今回はカヌレの食べ比べをしてみました。こちらのお店は普通サイズで 55セント(約 90円)とお財布にとっても優しいお値段。

こちらの別のお店では、普通サイズで 3.10ユーロ(約 500円)と雲泥の差。正直、どちらもそれなりにおいしかった。

ボルドー市街地はガロンヌ川の湾曲部に面して三日月形をしており、「月の港ボルドー」として世界遺産に登録されている。その景観から「プチ・パリ(小さなパリ)」なんて呼ばれてもいるが、パリがボルドーに影響を受けたのだ、と現地のガイドさんが声高に言っていた。

ガロンヌ川を臨むブルス広場 Place de la Bourse。1730年代に建築家ジャック・ガブリエルによって建設が始められ、その息子でルイ15世のひいきの建築家だったアンリ=ジャック・ガブリエルが完成させ、城壁が取り除かれて解放された空間となった。アンリはパリのコンコルド広場やヴェルサイユの庭園にある小トリアノン宮殿の設計も手がけた。

広場の前は、15分おきに水が少しずつ放出されて約 2センチの深さのプールになる。2009年にできたこの水鏡 Miroir d’eau(ミロワール・ドー)は、大人にも子どもにも大人気のスポット。

グランテアトル Grand Théâtre(ボルドー国立歌劇場=オペラ劇場)は 18世紀後半に建てられたルネサンス様式の建物。この歌劇場を見学したことのある建築家シャルル・ガルニエは、19世紀にパリのオペラ座を手がけるにあたり参考にしたそうです。

お目当てのクラシックコンサートは、グランテアトルの別館、L’Auditorium de Bordeaux というところが会場だった。チケット等に会場名は明記されていたが当然グランテアトルの中にあるのだろうと思っていたのが大間違い。グランテアトルは閉まってさえいて、え〜っ!とうろうろ。同じように場所を間違えていた女性たちがレストランで道を聞いてくれ、別館まで10分ほど彼女たちのあとをついて行った。無事に時間内に会場にたどりつけたものの、ちょっと冷や汗ものでした。

マルタ・アルゲリッチとその仲間たちによる共演。マルタは最初にドビュッシーのピアノ曲の連弾、そして最後にマキシム・ヴェンゲーロフといっしょにベートーヴェンのピアノとバイオリンのためのソナタ 8番を披露。80歳を超えて歩き方などはさすがにゆっくりなのに、何であんなに軽やかに指が動くの?

翌日はまた同じ会場で、アルバニア出身の若手ピアニスト、マリー=アンジェ・グッチ Marie-Ange Nguci がボルドー交響楽団と共演。どっしりとして聴き応えがありました。今度はソロ演奏が聴きたい。

ボルドーはとにかく街歩きが楽しい。18世紀に整備された旧市街には古典様式の建物が残っており、それ以降の建物も同じようなスタイルで建てられたものが多く、どの街角も絵になる。

しかし昔からこうだったわけではないらしい。シラク政権で首相を務めたアラン・ジュペ Alain Juppé が、2006年から足かけ10年以上ボルドーの市長を務めていた際に街の変革を行い、世界遺産の登録、そして市民にも観光客にも魅力のある街づくりに貢献したそうだ。

例えば、ボルドーの歴史的建造物には近郊で採れた石灰岩が多く使われているが、ジュペは排気ガスや微生物の蓄積などによって黒く変色した建物の掃除を義務づけた。さらに、街中への車の侵入を制限して排気ガスの量を減らすために、路面電車(トラム)を導入した。

ダブリンにも路面電車が走っているが、2路線しかなく、しかも空港まで伸びていない。ボルドーの路面電車は空港から市街地へはもちろん、街を縦横に何路線も走り、どこにでも気軽に行ける。観光客にもとても便利だ。

景観を損なわないよう、中心街では路面電車の上にワイヤー(架線)がない。店などへの車での搬入は午前中のみと規制されている。

中央奥の建物がすすけて黒いのがわかるかな? 外壁の掃除をしていないのであろうと思われる。

ボルドーといえば、もちろんワイン。観光客が多い地区であっても、レストランやバーではダブリン以下の値段でそれなりの食事やワインが提供される。

ボルドー観光案内所の主催する「ワインテイスティング」ワークショップ(英語)に参加。どのチーズがどのワインと合うかなんて、自分の家ではまず試さないので楽しい。ボルドーの白ワインもなかなか。

曲線のフォルムが目を引くワイン博物館シテ・デュ・ヴァン Cité du Vin はボルドー市街の外れにある。音声ガイド(日本語は無し)を使ってワインについての知識を深めることができる。「鉛筆を削ったような匂い」「古い本のような匂い」など、香りを表す用語にもいろいろあるんだなあ。最後はグラス一杯のワインの試飲もできる。私はジョージアのワイン、夫はギリシャのワインを試した。

シテ・デュ・ヴァンの近くにあるシーフードレストラン Le Tout du Cruで、sea bass(日本ではスズキ?)のグリルと、牡蠣と車海老のコンボをいただいた。店員さんの英語があまりに流暢なので面食らっていると、フランス生まれだが両親はイギリスのシェフィールドの出身と言われて大いに納得した。